Beim grenzüberschreitenden Austausch von Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union gelten besondere Regeln bezüglich der Umsatzsteuer. Insbesondere das Reverse-Charge-Verfahren und die Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) sind dabei maßgeblich.

Bei regelmäßigen Geschäftskontakten mit anderen EU-Mitgliedstaaten ist es deshalb unumgänglich, die grundlegenden Anforderungen zu kennen.

Reverse-Charge als Standard im B2B-Bereich

Wird eine Leistung an ein Unternehmen in einem anderen EU-Staat erbracht, kommt häufig das

Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung. In diesem Fall stellt der leistende Betrieb die Rechnung ohne Umsatzsteuer aus und die Steuerveranlagung erfolgt anschließend beim Leistungsempfänger im jeweiligen Land.

Diese Vorgehensweise dient dazu, innergemeinschaftliche Leistungen einheitlich und effizient zu behandeln und den Verwaltungsaufwand für grenzüberschreitend tätige Unternehmen zu verringern.

Die USt-ID als Voraussetzung

Das Reverse-Charge-Verfahren setzt voraus, dass der leistende Unternehmer wie auch der Leistungsempfänger über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) verfügen. Die USt-ID ist eine eindeutige Kennung, die von den Finanzbehörden der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten vergeben wird.

Sie dient dazu, Unternehmen innerhalb des EU-Binnenmarktes eindeutig zu identifizieren und steuerlich zuzuordnen.

Vor der Ausstellung einer Rechnung mit Reverse-Charge sollten Unternehmen die USt-ID des Geschäftspartners überprüfen. Dies gelingt über

das sogenannte VIES-System (VAT Information Exchange System), eine Online-Plattform der EU, die den Abgleich von USt-IDs ermöglicht.

Das System zeigt an, ob die Nummer aktuell gültig ist und zum angegebenen Unternehmen gehört. Fehlt eine gültige USt-ID oder wird diese nicht geprüft, droht die eigene Umsatzsteuerpflicht im Inland, da die Voraussetzungen für Reverse-Charge nicht erfüllt sind.

Unternehmen sollten daher regelmäßig ihre Geschäftspartnerdaten prüfen und bei Unsicherheiten Rücksprache mit dem Steuerberater halten. Eine fehlerfreie Angabe und Prüfung der USt-IDs auf der Rechnung trägt schließlich dazu bei, dass Finanzämter die Umsätze als innergemeinschaftliche Leistungen anerkennen und keine Doppelbesteuerung entsteht.

Inhaltliche Anforderungen an die Rechnung

Rechnungen, die unter das Reverse-Charge-Verfahren fallen, enthalten dieselben Pflichtangaben wie andere Geschäftsvorgänge auch. Zusätzlich ist jedoch ein Hinweis darauf erforderlich, dass die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht.

Üblich ist eine kurze Formulierung wie „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ oder ein Vermerk auf die entsprechende gesetzliche Grundlage. Ferner sind die USt-IDs beider Unternehmen anzugeben.

Zusätzlich zu den üblichen Pflichtangaben sollten die folgenden Punkte beachtet werden.

. Die Rechnung muss neben Nettobetrag und Leistungsbeschreibung auch das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Rechnungsnummer enthalten.

. Für die korrekte Dokumentation ist die genaue Angabe des Leistungszeitraums oder Lieferdatums notwendig.

. Fehlende oder unvollständige Angaben führen mitunter zu Verzögerungen bei der Vorsteuererstattung und zu Nachfragen durch das Finanzamt.

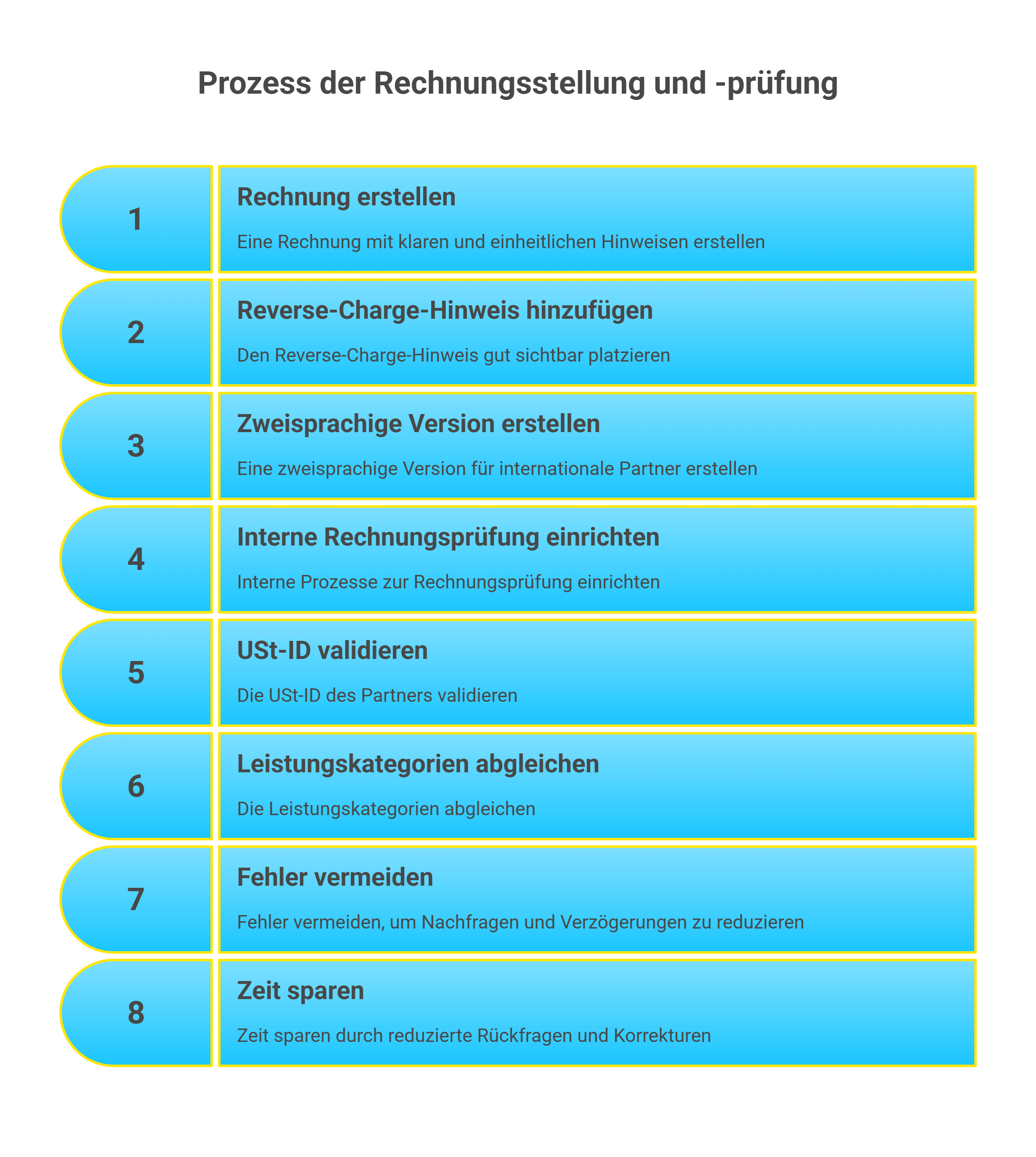

Hinweise klar und einheitlich halten

Eine transparente und nachvollziehbare Rechnungsstellung vereinfacht die Buchhaltung ebenso wie die Prüfung durch Behörden. Der Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren sollte deshalb gut sichtbar in der Rechnung platziert werden. Bei internationalen Geschäftspartnern empfiehlt sich gegebenenfalls eine zweisprachige Version.

Weiterhin ist es sinnvoll, interne Abläufe zur Rechnungsprüfung zu etablieren. So wird frühzeitig kontrolliert, ob die Voraussetzungen für das Reverse-Charge-Verfahren erfüllt sind, zum Beispiel durch eine Validierung der USt-ID und einen Abgleich der Leistungskategorien.

Fehlerhafte oder unvollständige Hinweise auf Rechnungen führen häufig zu Nachfragen und Verzögerungen, die Verantwortliche durch eine sorgfältige Vorbereitung vermeiden. Eine klare und einheitliche Gestaltung der Rechnungen sorgt obendrein für

Zeitersparnis im Büro, da sie Rückfragen und Korrekturen reduziert.

Grenzüberschreitende Abrechnung richtig strukturieren

Ein strukturierter Umgang mit dem Thema schafft steuerliche Sicherheit und interne Klarheit. So erleichtern eine konsequente Prüfung der Geschäftsvorfälle und einheitliche Rechnungsprozesse die Arbeit im Tagesgeschäft.

Verlässliche Abläufe und klare Prozesse reduzieren obendrein Fehlerquellen bei der

Rechnungsstellung ins Ausland, insbesondere bei regelmäßigen EU-Geschäften.

Unterschiede und Ausnahmen berücksichtigen

Das Reverse-Charge-Verfahren gilt nicht für alle Leistungen und Branchen in gleicher Weise. Abweichende Regelungen greifen beispielsweise bei bestimmten Lieferarten, im Dienstleistungsbereich oder bei Geschäften mit Privatpersonen. Auch länderspezifische Besonderheiten sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Eine sorgfältige Einordnung der Leistung ist daher stets sinnvoll, sodass Unternehmen Missverständnisse oder unnötige Nacharbeiten vermeiden.

Prozesse regelmäßig überprüfen

Mit zunehmender Geschäftstätigkeit über Landesgrenzen hinweg steigen auch die Anforderungen an die Rechnungsstellung. Gesetzliche Änderungen, technische Neuerungen und neue Kundenstrukturen erfordern gelegentlich eine Anpassung bestehender Abläufe.

Dabei hilft es, Prozesse kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls

Aufgaben auszulagern. Durch regelmäßige Prüfung aller Angaben und relevanten Fälle bleibt die Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden und Dienstleistern zudem reibungslos.